03.02.2024

Die Sonnenstürme nehmen zu. Noch nie waren die Infrastruktur auf der Erde und unsere Satelliten im Weltall so gefährdet.

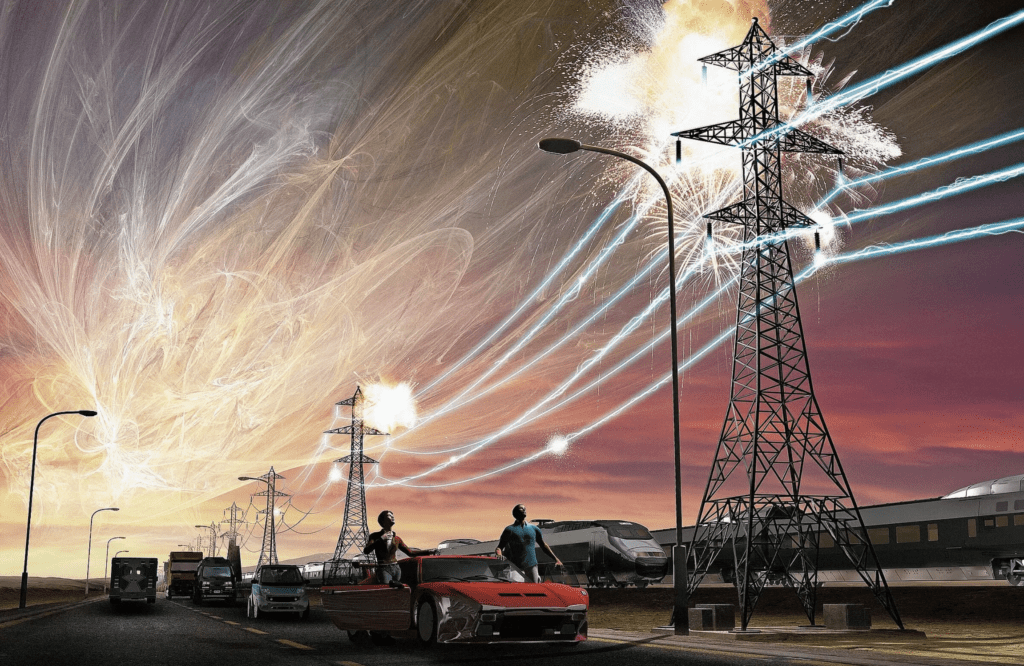

Massenkarambolage auf einer Kreuzung, weil die Ampeln plötzlich abschalten. Die Ambulanz kann nicht gerufen werden, weil das Mobilfunknetz darniederliegt. Die Fenster der umliegenden Häuser sind dunkel, das Chaos bricht aus. Es muss nicht so geschehen, wie imBestseller «Blackout»(Marc Elsberg, 2012).Aber es könnte.Und nicht, weil sich eine anarchistische Terroristengruppe ins Stromnetz hackt, sondern wegen unserer Sonne. Denn diese befindet sich auf dem Weg zum Höhepunkt ihres rund 11-jährigen Zyklus. Dann nehmen diePlasma-Eruptionen an der Oberfläche der Sonne extrem zu: Während es in ruhigen Monaten auch mal gar keine Eruptionen gibt, sind es während des Maximums zwischen 80 und 300 pro Monat. Die Eruptionen können mehrere tausend Kilometer hoch werden. Auf der Erde bekommen wir dies mittels einer Ladung elektromagnetischer Strahlung zu spüren. Im schönsten Fall sehen wird den Eintritt der Elektronen nur als Polarlicht in der Nähe der Pole. Also dort, wo der elektromagnetische Mantel die Erde weniger schützt. Doch was passiert im schlimmsten Fall

Das Maximum scheint besonders heftig zu werden

Es ist unter Sonnenphysikern gerade eine gewisse Nervosität zuspüren– oder zumindest eine erhöhte Aufmerksamkeit. Denn eigentlich sollte das nächste Sonnenflecken-Maximum erst 2025 erreicht sein. Doch schon im letzten Juni wurden 160 Sonnenflecken gemessen, das Vorhersage-Modell der Nasa und der amerikanischen Wetterbehörde Noaa hatte nur 120 vorausgesagt.

Sonnenforscher nehmen an, dass das Maximum schon Ende dieses Jahres erreicht wird und es wird laut der Noaa heftiger, als ursprünglich angenommen. Vorboten davon könnten die Polarlichter gewesen sein, die in der Nacht auf den 6. November sogar über der Schweiz zu sehen waren. Extrem stark war ein Sonnensturm, der 1859 als «Carrington-Event» bekannt geworden ist. Von diesem wird berichtet, dass Camper in den Rocky Mountains kurz nach Mitternacht am 2. September erwachten, weil es so hell wurde durch die Polarlichter. Man habe sogar einBuch lesen können, berichtete damals «The Rocky Mountain News». Die Polarlichter waren vom 28. August bis zum 4. September sogar in Kuba und Australien sichtbar. Das weltweite Telegrafennetz verzeichnete damals mehrere Ausfälle, unleserliche Nachrichten wurden übermittelt und Funken stoben aus den Instrumenten. Weiterreichende Folgen hatte der Sonnensturm damals noch nicht. Denn die Welt funktionierte noch ohne Internet, GPS, Bewegungssensoren, Rolltreppen und ohne Verkehrsampeln.

Wie anfällig die Welt inzwischen geworden ist, zeigte bereits der Sonnensturm 1989, der am 13. März als«das grosse Québec-Blackout» in dieGeschichtsbücher eingegangen ist. 90 Sekunden nachdem der Sonnensturm das magnetische Feld der Erde erreicht hatte, kam es zu einem Stromausfall, der in der kanadischen Provinz neun Stunden dauerte. DieTransformatoren hatten sich überhitzt und Sicherungen waren durchgebrannt. Im August desselben Jahres stoppte ein neuer Sturm den Handel an der Börse inToronto.Es war ein Weckruf, um besonders die nördlichen Stromnetze gegen die sogenanntenGIC zu rüsten, die geomagnetisch verursachten Spannungen. 2003 beeinflusste einSonnensturm in Schweden das Stromnetz derart,dass es zumBeispiel in der StadtMalmö für 20bis 50 Minuten zum Blackout kam. Im selben Jahr mussten Flugrouten geändert werden,weil die Strahlung über den Polen für diePassagiere zu hoch gewesen wäre – und auch ein Risiko für die Navigationsgeräte. Doch Satelliten waren damals noch nicht sehr viele am

Himmel und die Welt noch nicht komplett vom Internet abhängig. Das ist jetzt anders: 2022 – also nicht einmal während eines Sonnenmaximums – verlor SpaceX von Elon Musk 38 Starlink-Satelliten, weil nach dem Start durch einen Sonnensturm die Dichte unserer Atmosphäre zunahmund die Satelliten durch die erhöhte Reibung ihre Umlaufbahn nicht

erreichten und auf die Erde zurückfielen.In der Folge riefen Wissenschafter zur Schaffung bessererVorhersagemodelle und einer besseren Zusammenarbeit zwischen der Industrie und der Weltraum-Wetterforschung auf

Die Auswirkungen wären einganzes Jahr lang zuspüren

Ein starker Sonnensturm ist auch teuer: Eine Studie berechnete 2014, dass ein Jahrhundert-Sonnensturm in der betroffenenRegionzueiner verminderten Stromversorgung während eines ganzen Jahres um 10 Prozent führen würde. Die globale Wirtschaft würde ein solcher Sturm 2,4 bis 3,4 Trillionen Dollar kosten oder 5,6 Prozent des globalen Bruttoinlandproduktes. Der wirtschaftliche Schaden wäre vergleichbar mit dem eines Krieges, einer Finanzkrise oder der Klimaerwärmung.

Das All spart nie mit Superlativen. Es gibt noch heftigere Sonnenstürme, als eine Jahrhundert-Eruption. Forschende haben im letzten Herbst anhand von fossilen Jahrringen in den Französischen Alpen gesehen, dass es vor 14 300 Jahren einen Sonnensturm gegeben haben muss, der hundert- bis tausendmal stärker gewesen sein muss als der Carrington-Event 1859. Neun solcher Super-Sonnenstürme sind bis jetzt bekannt, der letzte passierte 774 vor Christus. Ein beteiligter Forscher der Universität Leeds in Grossbritannien sagte, ein solcher Sturm würde zu monatelangen Stromausfällen führen, weil die Transformatoren des Stromnetzes derart beschädigt würden. Grund zur Sorge?Die Skandinavier und Kanadier sinddurch ihre Nähe zum Nordpol Experten auf diesem Gebiet. Antti Harjula, Planungsmanager von Fingrid in Helsinki, reagiert gelassen:

«Unser Netz ist ziemlich resistent. Es sieht so aus, als ob wir auch mit einem grossen Sonnensturm klarkommen.»

Und selbst wenn es zu Stromausfällen käme, wäre es sehr unwahrscheinlich, dass diese grossflächig würden. Allerdings bemerkt er:

«Wir haben die Risiken für uns analysiert, aber nicht für ganz Europa. Jedes Land ist selber verantwortlich, obwohl die europäische Stromversorgung sehr vernetzt ist.»

Im Worst-Case-Szenario beginnen die Stromversorgerin Europa ihre Systeme vom Netz zu nehmen, um Schäden durch die vom Sonnensturm ausgelösten Spannungsdifferenzen zu vermeiden. Und das muss gut abgestimmt passieren, damit es andernorts nicht plötzlich zu Überlastungen kommt.

Die Spannungsdifferenzen werden grösser, je länger eine Stromleitung ist. Der dadurch entstehende Strom sättigt die Transformatoren, es entstehen Blindstrom und Hitze. Die Finnen schützen sich dagegen mit Drehstromtransformatoren, die nicht direkt geerdet und deshalb besonders widerstandsfähig sind.

In der Schweiz rechnet Swissgrid bei einer geomagnetischen Störung (GMS) wie sie 1989 in Québec stattgefunden hat mit einer geringen Gefahr. Die Intensität würde nicht das gesamte System beeinträchtigen. In einer Studie, welche die ETH für Swissgrid gemacht hat, lautet das Fazit:

«In der Tat könnten geoelektrische Feldwerte für eine GMS in der Schweiz etwa 0,2 V/km und auf jedenFall nichtmehr als 0,5 V/km betragen, während in Kanada oder Skandinavien Werte zwischen 1 und 7 V/km auftreten können.»

Sehen das auch die Schweizer Forschendensoentspannt?

«Definitiv würden GPS bei einem heftigen Sonnensturm ungenau werden»

sagt Lucia Kleint vom AstronomischenInstitutder Universität Bern.

«Autos oder Waffen mit automatischer Navigation würden ungenau und dieLandungen von Flugzeugenunsicherer.»

Ihre Kollegin Louise Harra vom Meteorologischen Observatorium und Weltstrahlungszentrum

PMOD in Davos sagt:

«Irgendwann passiert ein solcher Super-Sturm wie der,wir wissen bloss nichtwann.»

Aber auch sie denkt, dass «nur»Tansformatoren beschädigt würden. Samuel Krucker, Heliophysik-Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Windisch AG, sagt:

«Es müsste schon ein Jahrtausend-Sonnensturm sein, damit es bei uns schlimm würde.»

Doch auch er sagt, dass die verwundbaren Apparaturen zahlreich geworden sind.

Schweiz soll ein eigenes Forschungszentrum bekommen

Seine Fakultät hat ein Instrument entwickelt, um die Röntgenstrahlen zu messen, welche während Sonneneruptionen ausgesendet werden. Auf dem Solar-Orbiter-Satelliten der Europäischen Raumfahrtbehörde umkreist es nun die Sonne. Die erdabgewandten Eruptionen sieht man sonst nicht, sie sind aber wichtig, um bessere Vorher sagen machen zu können. Im Voraussagen sei man ziemlich schlecht, sagt Krucker, eine Warnung von der Nationalen Alarmzentrale NAZ wäre höchstens einenTag im Voraus möglich–was allerdings reichen würde, um Geräte abzukoppeln,deren Reparatur sehrlange dauern würde. Deshalb soll die Schweiz ein eigenes Weltallwetter-Forschungszentrum erhalten. Das ist das Ziel derAstrophysik-Professorinnen Kleint und Harra. Sie reichen den Antrag bald beim Schweizerischen Nationalfonds ein.

Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos PMOD/WRC

Dorfstrasse 33

7260 Davos

Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos PMOD/WRC