29.07.2025

Klimamodelle und Simulationen zeigen Vor- und Nachteile

Das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus hat für das Jahr 2024 eine globale mittlere Erderwärmung von mehr als 1.5°C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit gemeldet. Im Pariser Abkommen geht man davon aus, dass bei diesem Wert die Folgen des globalen Temperaturanstiegs noch in einem bewältigbaren Mass liegen. Da momentane Prognosen auf noch mehr Erwärmung deuten, hat die Idee, das Klima technologisch zu beeinflussen, vermehrt an Interesse gewonnen. Die Schweiz hat bereits eine lange Geschichte in der regionalen Beeinflussung von Wetter und Klima, z.B. Experimente mit Hagelraketen im Napfgebiet in den 70er-Jahren oder das Abdecken von Gletschern mit weissen Blachen.

Es gibt verschiedene Vorschläge, wie man das globale Klima beeinflussen kann. Einer davon ist die Stratosphärische Aerosolinjektion (SAI). Dabei nimmt man sich die Mechanismen und Vorgänge bei sehr grossen Vulkanausbrüchen zum Vorbild. Bei solchen Eruptionen werden viele Partikel, genannt Aerosole, in der Stratosphäre, also in der zweiten Schicht der Erdatmosphäre (in 15 bis 50 km Höhe) geworfen und verweilen dort etwa ein bis zwei Jahre. In dieser Höhe reflektieren die Aerosole die Sonnenstrahlen zurück in den Weltraum und kühlen somit die Erde.

Eine Lösung gegen Klimaerwärmung gefunden?

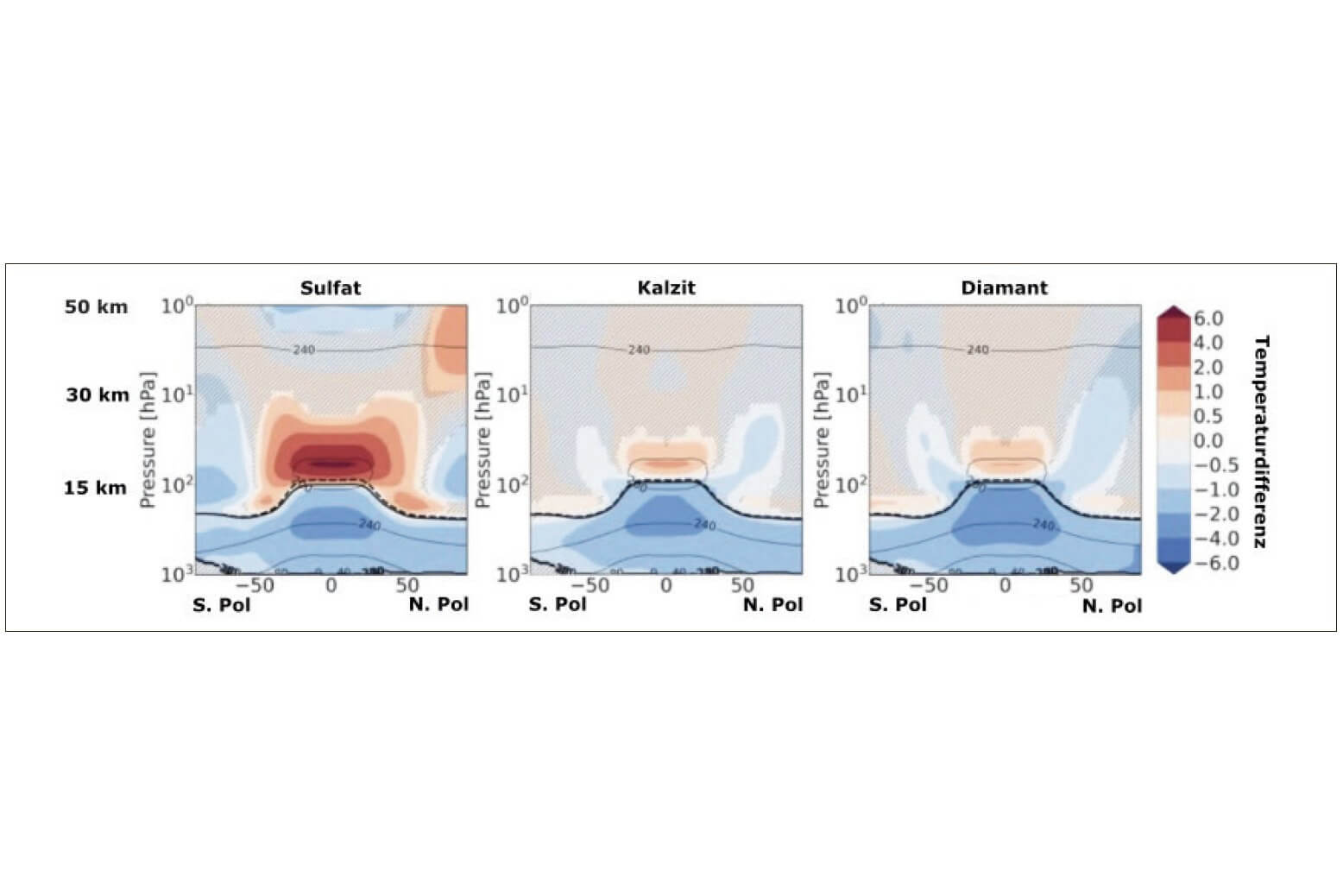

Das PMOD/WRC und die ETH Zürich entwickeln und betreiben zusammen seit über zwei Jahrzehnten ein Klimamodell, das zur Untersuchung von solchen Problemstellungen geeignet ist. Ursprünglich wurde es entwickelt, um die Prozesse der Ozonschicht zu verstehen. Mit diesem Modell wird ein kontinuierlicher Sulfat-Aerosol Ausstoss auf einer Höhe von ca. 20 km über der Erdoberfläche simuliert. Bei Sulfat-Aerosolen handelt es sich um das Hauptmaterial, das bei Vulkanausbrüchen freigesetzt wird. Sie kühlen zwar die Erdoberfläche ab, aber sie absorbieren auch terrestrische Strahlung und erwärmen die Luftschicht in der unteren Stratosphäre. Dies kann in ungewollten Nebeneffekten enden. Zum Beispiel zeigen die Modellberechnungen, dass gewisse Regionen sich erwärmen, anstatt sich abzukühlen, oder noch trockener werden. Zudem könnte auch die Ozonschicht beschädigt werden.

Weniger Nebeneffekte, aber offene Fragen

Um diese Nebeneffekte zu verringern, müsste das perfekte Material ein guter Reflektor sein, der keine terrestrische Strahlung absorbiert und die Ozonschicht nicht schädigt. In Zusammenarbeit mit der ETH Zürich sowie dem Paul-Scherrer-Institut wurden kürzlich verschiedene Partikelarten mit aussichtsreichen Eigenschaften untersucht und im Klimamodell simuliert. Kalzit- und Diamantenstaub erfüllen zum grössten Teil diese Anforderungen. Die Modellberechnungen zeigen, dass die Nebeneffekte mit diesen Materialien deutlich geringer sind. Nichtsdestotrotz bleiben viele Fragen technologischer Art wie auch ethischer Natur offen. So ist noch nicht geklärt, wie sich diese Materialien unter stratosphärischen Bedingungen verhalten, wie sie in dieser Höhe versprüht werden könnten oder wer die Verantwortung übernimmt. Eins ist jedoch sicher: künstliche Interventionen wie SAI können die Erderwärmung und das Risiko irreversibler Schäden lindern, aber nicht rückgängig machen.

Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos und Weltstrahlungszentrum, Davos

Dorfstrasse 33

7260 Davos Dorf