25.06.2025

Sprachatlanten bewahren das Wissen über Wörter

Was passiert mit einer Sprache, wenn die Dinge, die sie beschreibt, aus dem Alltag verschwinden? Dieser Frage geht der Sprachwissenschaftler Stefano Negrinelli nach – mit Fokus auf das Rätoromanische. Den Zugang zum Rätoromanischen fand der gebürtige Tessiner über seine Mitarbeit am SNF-Projekt AIS, reloaded, einer modernen Neuauflage des Sprachatlas Atlante Italo-Svizzero (AIS).

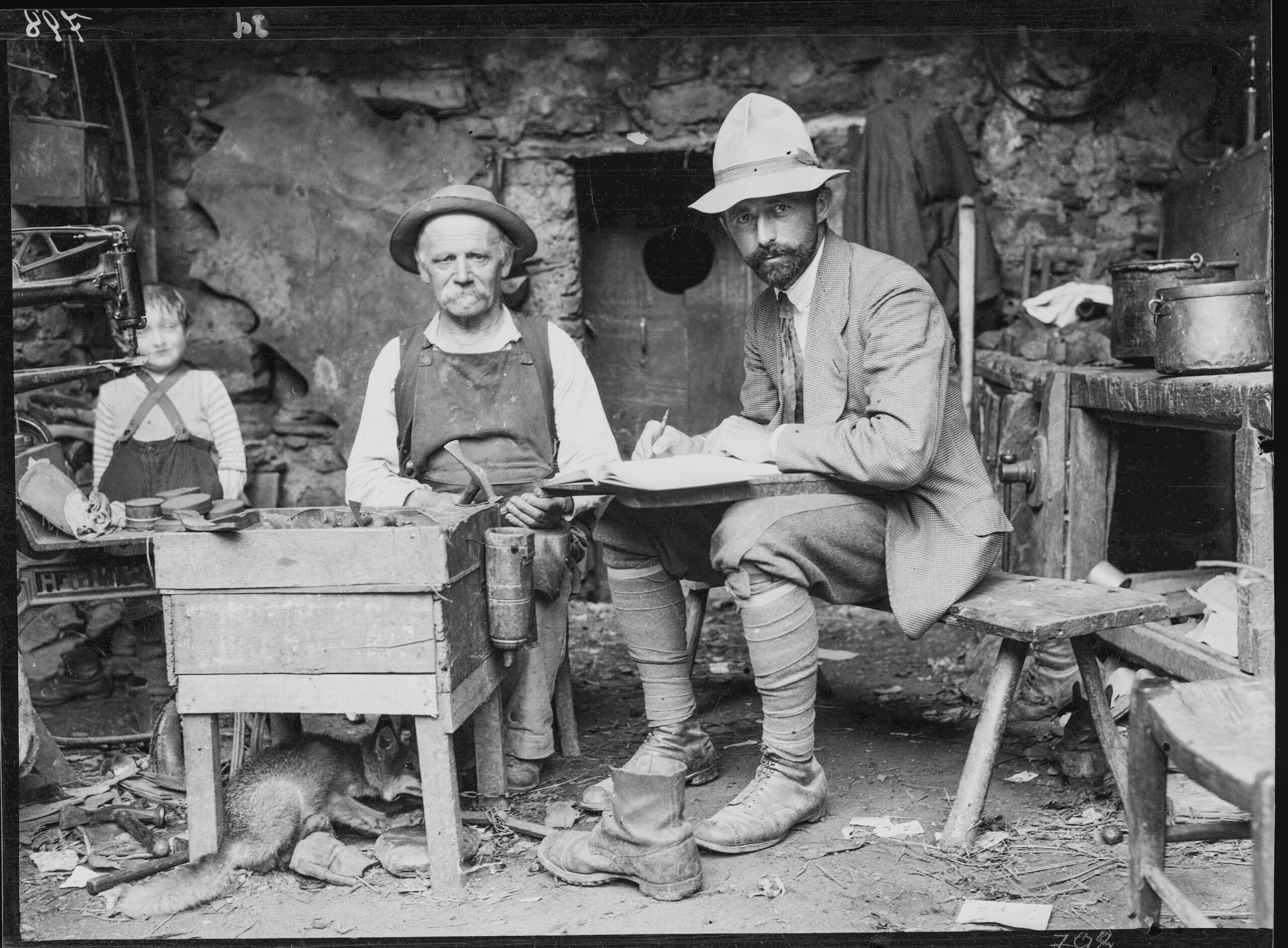

Das ursprüngliche sprachwissenschaftliche Grossprojekt wurde 1940 unter der Leitung der Schweizer Romanisten Karl Jaberg und Jakob Jud nach mehr als 20 Jahren Arbeit abgeschlossen. Die von ihnen beauftragten Feldforscher – darunter der junge Wissenschaftler Paul Scheuermeier – reisten von Ort zu Ort, quer durch Italien und die Südschweiz, mit Notizheft und Fragenkatalog im Gepäck. Ziel war es, in einem romanischen Sprachatlas die Vielfalt der lokalen Dialekte zu dokumentieren – von Begriffen aus Landwirtschaft und Handwerk bis zu Ausdrücken des Alltags. Scheuermeier zeigte sich während seiner oft abenteuerlichen Forschungsreise von der winterlichen Landschaft des Engadins sehr beeindruckt: «Ein weiss in der Sonne funkelndes, weites Tal tat sich vor mir auf. Dieses Land sollte ich nun mit meinen Skiern durchziehen […].»

Fast 90 Jahre später knüpfte AIS, reloaded (Projektdauer 2016 bis 2019) an den ursprünglichen AIS an – mit digitalen Mitteln und vorerst beschränkt auf die Schweiz. Stefano Negrinelli war für die Befragungen in Graubünden zuständig. Gemeinsam mit anderen Forscherinnen und Forschern besuchte er 18 Orte in denen Rätoromanisch gesprochen wird. «Die Gespräche dauerten etwa neun bis zwölf Stunden, verteilt auf zwei Tage. Die Interviewpartnerinnen und -partner waren meist ältere Menschen, die sich bereit erklärten, ehrenamtlich an dem Projekt mitzuwirken», erläutert Negrinelli. Insgesamt kamen bei den Interviews über 35 000 Einträge zusammen. Für eine auf diesen Daten basierende Studie zum sprachlichen Wandel verglich Negrinelli die aktuellen Antworten vor Ort mit den früheren Angaben des AIS. «Wenn jemand ein anderes Wort nannte als damals, fragte ich nach Synonymen oder ob es nur passiv erinnert wurde.» Die Antworten klassifizierte er entsprechend: aktiv, passiv oder unbekannt.

Auffällig, aber nicht unbedingt überraschend, war der zunehmende Einfluss des Deutschen. Wörter wie «la wendla» (von Windel) oder «la schnorapiertg» (der Schweinerüssel, von Schnorre) zeigen die fortschreitende Durchdringung durch das Deutsche, die heute vor allem im Sutsilvan auffällt. Ein Grund für den Sprachwandel: Viele Begriffe betreffen Dinge, die heute nicht mehr verwendet werden, wie zum Beispiel «Spinnrad» oder «Dreschflegel». «Mit dem Gebrauch des Gegenstandes verschwindet oft auch der Begriff», so Negrinelli.

Seit 2024 arbeitet Negrinelli am Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun (IDRG) in Chur. Dort verfasst er neue Faszikel für das Wörterbuch des Rätoromanischen. Die Wörter, die darin dokumentiert werden, sind mehr als sprachliche Einträge – sie erzählen vom Leben, Arbeiten und Denken im rätoromanischen Sprachgebiet. «Das Rätoromanische ist lebendig, aber gefährdet», sagt Negrinelli. «Es braucht politische Förderung, Präsenz in der Schule – und Projekte wie AIS, reloaded, die eine Sprache und ihr kulturelles Erbe sichtbar machen, bevor sie in Vergessenheit geraten.»

Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun, Chur

Ringstrasse 34

7000 Chur